作者/Author:王人俊Ralph Wang

以動植物的生態、習性和行為命名招式,這在很多古代武術中都很常見,在歐洲武術中也不例外。中世紀晚期,萊庫赫納爾(Johannes Lecküchner)的德式長刀術中也這樣的一招。而你絕對猜不到,這招的名稱,居然是來自歐洲文化中可愛的送子鳥。

什麼是送子鳥?

送子鳥的原型鸛鳥(Stork)是歐洲地區常見的水鳥,喜歡在人類的屋頂築巢,生下鳥蛋後會在巢中發出慶祝般的叫聲,而在歐洲古老的凱爾特文化中,人類的靈魂被認為來自水塘中。儘管中世紀是基督教信仰的時代,但這些古老文化仍然民俗的型態保存了下來。鸛鳥的習性與民俗兩相結合,衍伸出送子鳥傳說。

然而與可愛的童話形象不同,野生的鸛鳥是一種凶猛的大型掠食水鳥。

歐洲主要有兩種鸛鳥,分別是白鸛與黑鸛,兩種鳥儘管外觀相反,但捕時習性大體相同。他們的主要狩獵方式是在水塘或沼澤地緩步行走,緩慢扇動翅膀,或是像雕像般矗立不動。一旦魚類、小型動物進入牠的捕獵範圍,鸛鳥會突然從慵懶或靜止的狀態爆發,彈射出牠的脖子和喙,啄食獵物。

源自鸛鳥的招式長怎樣?

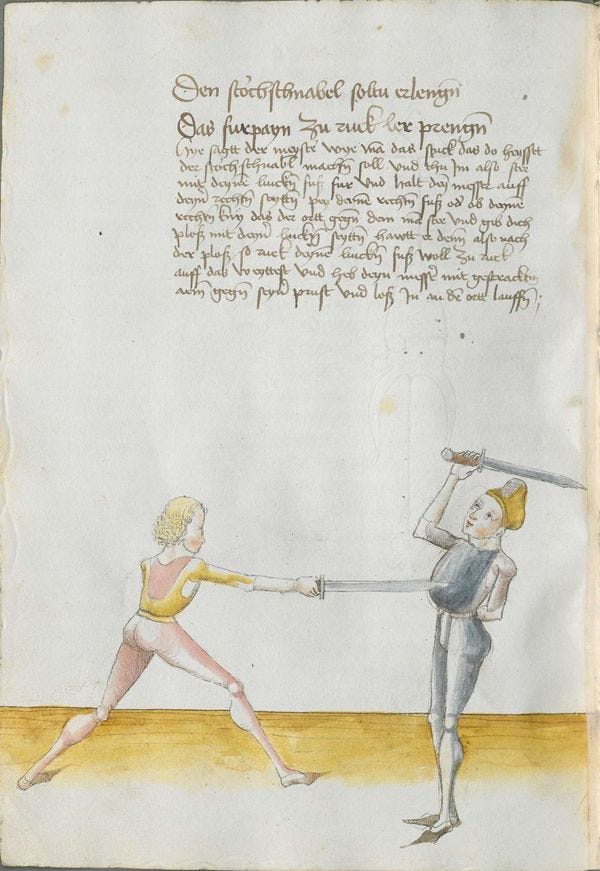

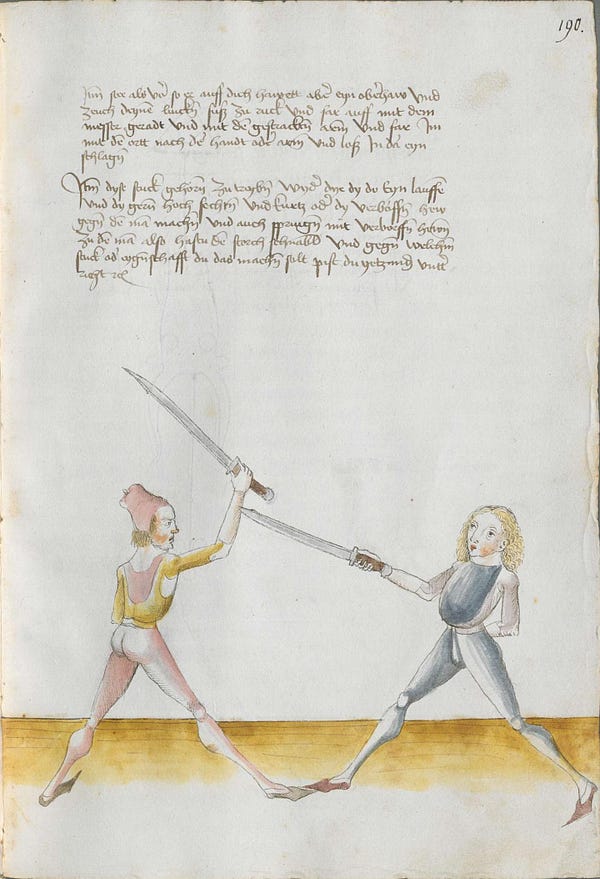

這招的德文名稱是Storchschnabel(音:斯托赫許奈貝爾),英文直譯為Stork’s beak,意思是「鸛(音同「冠」)喙」,這招可以譯為「鸛喙刺」。在抄本中總共提到三次鸛喙刺,兩次是執行方法,一次是總結它的用途。

看到這裡,大家應該不難想像「鸛喙刺」這招,應該跟鸛鳥的捕食習慣大有關係,而不是送子鳥的民俗文化。鸛喙刺是等待冒失暴衝的敵人接近後,突然出招的反擊技:第一種用法,是敵人高舉武器莽撞沖進來卻暴露軀幹,出招者後退一步,用刀直刺對方胸膛;另一種用法,則是對方往下揮舞武器的時候破綻太大,出招者同樣後退一步,同時舉刀刺擊對方的手掌或手臂。(註)

這技巧的名稱就是取鸛鳥捕獵的形象:等待冒失的獵物上門,鸛喙射出啄殺目標。

鸛喙刺跟四鳥嘴有任何關係嗎?

我們在《【HEMA與地理】阿爾卑斯山與德式長刀術》聊到,阿爾卑斯山的知名登山景點三峰山(Three Peaks),在德文叫做三城垛(Drei Zinnen),這是以建築結構比喻自然景觀。而在德式長刀術中也有以建築結構比喻的武術理論:四城垛(vier Zinnen),一些英譯本受到三峰山影響,將其譯為四山峰(four peaks)。同時中文圈曾發生過這樣的趣事:有人把peak看成beak,對著可愛寵物鳥,想像出了一種輕戳嚇人的刀法「四鳥嘴」。

很明顯的,雖然都是生活環境的事物來比喻武術,但光看德文便可知道, vier Zinnen 和 Storchschnabel 兩者並無關聯性。

鸛喙刺並不是形容可愛的寵物鳥,在主人身邊輕啄撒嬌的動作,而是用大型獵食者的行為在比喻武術動作。這兩招中,前者希望一刀貫穿人胸膛,後者希望一刀讓人手腳失能,顯然都不是什麼可愛溫柔的動作。同時兩招均為快速的一擊,跟輕輕戳四下之類的動作並不相同。

雖然出現在同一本抄本中,但四城垛是抄本的前段內容,而鸛喙刺則是在抄本的結尾,或許想像出「四鳥嘴」的人,當時並沒有真的讀完抄本。如果有讀完抄本,知道鸛喙刺這種招式存在的人,是不會把德式長刀的刺擊,想像成可愛寵物鳥撒嬌的。

相同的鸛鳥,可愛與兇猛的兩面形象

人類的文化與歷史,地理,人文和生態有著複雜的交互發展關係,不只人類的活動改變了地理與生態,地理與生態也實實在在的影響著人類,在歷史歐洲武術(HEMA, Historical European Martial Arts)的領域中也不例外。

儘管同樣是來源於鸛鳥這種野生動物,取材自鸛鳥的育幼習性,衍伸出的是可愛送子鳥形象;而取材自鸛鳥獵食的習性,則衍生出了「鸛喙刺」這樣的武術名稱,相同的基礎,可以衍伸出完全不同的觀念,這也是人類文化很有趣的現象。

萊庫赫納爾的德式長刀術,正好提供了我們很棒的案例,讓我們可以感受到世界與人類的複雜關係。

延伸閱讀:

【HEMA知識】 秘傳歌訣、公會和慶典 — 簡單了解日耳曼武術

《【HEMA與地理】阿爾卑斯山與德式長刀術》

【HEMA研究】 找到突刺的名字 — Schießen的故事

練武的孩子不會變壞 — 武術書與自由市的尚武文化

【HEMA項目】 德式長刀,刀刀刀刀刀

備註:

這兩招可以在其他的德式長刀抄本中找到,不一定叫做鸛喙刺,例如在安德烈‧包亨費恩特(Andre Paurenfeyndt)的書中,第二招就簡單叫做「致殘(Lemen)」而已。