在文藝復興時期,最大量使用的泛用型劍,是從中世紀武裝劍(Arming Sword,泛指一切中世紀簡單護手的單手劍)發展而來的護身劍(Side Sword)。

護身劍基本與武裝劍類似,有斬刺兩用的劍刃,但通常劍身比武裝劍更長,護手上也增加了更多的複雜設計,以便保護使用者的持劍手的安全。這種護手上的設計變化在之後的幾百年成為歐洲兵器發展的重點之一。

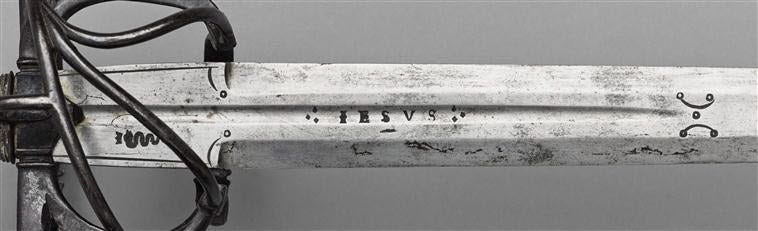

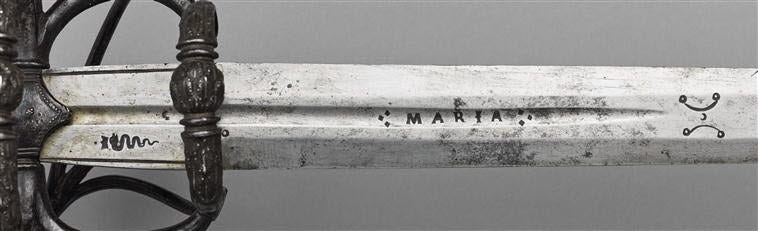

有不少的護身劍的劍柄其實是兩截式設計,後面多出的半截劍柄加上劍首(pommel)允許使用者以副手抓握劍首的方式轉換成雙手戰鬥,因此它同時也是一把手半劍(hand and a half sword)。附圖是一把16~17世紀間的精美護身劍兼手半劍,全長117公分。

手半劍或者混用劍(Bastard sword)是對這種設計的長劍(Longsword)子類型的稱呼,這類型的長劍特色在於他們不具備全尺寸的劍柄,而是只有「一手半」的長度,不含劍首大約在12至15公分之間,因此持握時,後手會握在劍首上。

手半劍是中世紀武裝劍發展到全尺寸握柄的長劍中的過渡階段誕生的武器,這時期的手半劍也被稱為早期型長劍(early Longsword),不過手半劍式的設計並沒有因為全尺寸握柄長劍的誕生而淘汰,而是一路延續到16~17世紀。

中文圈有個所謂「握住劍首即是運動比賽劍法」的謠言,這自然是毫無根據的,手半劍式的長劍,使用時後手必然得握在劍首上。

藏品來源:羅浮宮

延伸閱讀:

【HEMA兵器】什麼是長劍?

【HEMA兵器】 比禮劍更主流的文藝復興單手劍:護身劍/ Sidesword

【HEMA兵器鑑賞】 斯萬特.尼爾松.斯圖爾,瑞典攝政佩劍重製版

【兵器鑑賞】 巴伐利亞王室長劍