在兵器武術中,上斬、下斬與水平斬(橫斬)是最基礎的揮舞動作,這幾個動作結合起來便是所謂的八向斬擊,在早期德式長劍中分別叫Oberhau、Unterhau和Mittelhau。而各種高低、大小和遠近的八向斬擊加上走位,就可以組出多彩多姿的組合技。這次我們就以翼斬為例,介紹做個基本介紹。

翼斬:德劍中常見的基礎連擊法

我們長劍基礎班的學員只要學完了上斬與下斬的運用後,就會學到一招結合上斬與下斬的招式:翼斬(Flügel,英譯為Wing Cut)。

這招是15世紀末到16世紀初的國土僕傭兵、教廷護衛安德烈‧包亨費恩特(Andre Paurenfeyndt),在其退休後於1516年出版的武術書《騎士兵器技藝的基礎》中的招式。

Flügel就是德文的鳥翼,這招是全書中的第一招,考慮到這本書的訴求是給菜鳥新人的入門書,此書又是已知最早的印刷武術書,1516年出版後在德國流通廣泛,1531年還翻譯了法文版,這在當時可能是很多新手學到的第一個連招。

安德烈‧包亨費恩特書中的紋章

翼斬的執行方式很簡單,原文如此描述:「從高架式(High Guard)或高點式(High Point)執行翼斬,第一擊從屋頂斬向左耳,第二擊從下方斬去,同時跨到左側,第三擊向後並擊在頭上。」(古德文:”Flugel nym aus der obren hut oder hochort den ersten straych von dach zu dem lincken orden andernn von unden mit dem trit deiner lincken seytten, den dritten straych hindersych auf den kopff.”)

這種上下斬連擊,主要是透過變換高低空門的攻擊,混亂對手的防禦。在很多武術都有類似的手法,舉例來說在拿破崙戰爭時期,英軍給大量新兵快速上手的入門軍刀教範《十堂課》中,其第一堂課也是學類似的高低空門變換攻擊手法,可以說是基礎中的基礎。

下斬的特色與反制

下斬是偏向出奇不意的技巧,它會攻擊到敵人不容易反應的下方空門,但在攻擊時也容易暴露自己的上方空門,而且攻擊距離較短,因此使用頻率不如上斬,使用時會往往先用上斬或其他技巧製造威脅,吸引對方注意力後突然施展,像翼斬這類連擊就是個例子。

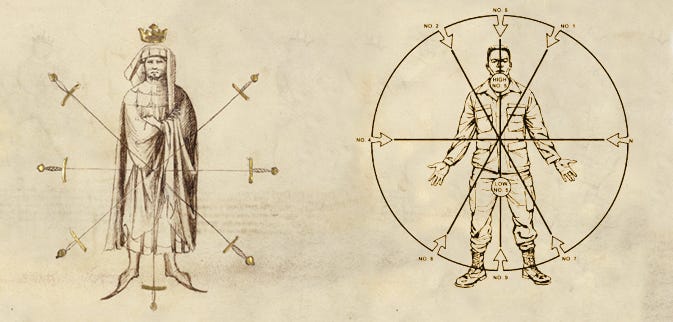

大多數武術系統的斬切軌跡分類其實都大同小異,左為14世紀末帝國騎士費奧瑞的義大利武術書《戰爭之花》中的斬切圖,右為現代美軍格鬥刀教範斬切圖。

有些人看到翼斬這類上下連擊就慌了,這就正中對方下懷。其實不用慌,只要保持冷靜,在各種武術中都有技術處理下斬,形成破解。例如德式長劍的Überlaufen(上方疾馳)或英式軍刀的Slip(滑移),便是利用上方攻擊距離長於下斬的原理反制下斬。

同時,基於剛剛我們提到的理由,也有些武術系統是不鼓勵用下斬的,例如在英式軍中,圖伊(Touhy)系統和韋特(Waite)系統就不鼓勵下斬,一些義大利軍刀系統也是既不用下斬也不建議攻擊腿部等,這都是面對下斬的風險做的取捨。

玫瑰改叫別的名字還是玫瑰

近期在網路上出現一個非常神奇的影片,影片中示範的「下斬」(Unterhau)卻是高位水平斬,只是從屋頂式(Vom Tag)發起時會先稍微往下掉一點,但立即後拉高到頭部高度橫向揮動,最後停在一個對自己手部不太舒適的位置。

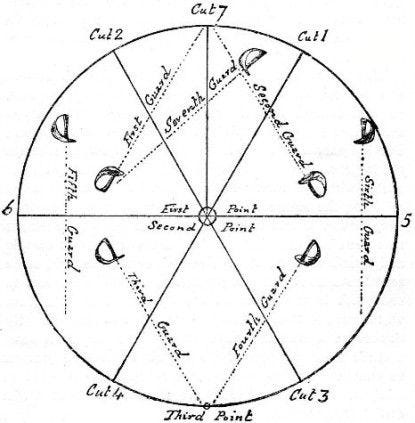

有些斬切圖會畫得比較細,例如1824年Johann Adolph Ludwig Werner的德式軍刀斬切圖,就有說明高位、中位和低位的水平斬,這也很明確說明了對頭部的橫向攻擊屬於高位水平斬,在這裡的名稱是高位三分位斬和高位四分位斬,並不是下斬。

團長不能肯定在其他星球,那邊的「下」是不是指水平移動,不過在地球上,這個「神奇下斬」叫做軌跡下飄的高位水平斬。在英文HEMA社群討論中,歐洲、北美和澳洲的教練也都一致同意這就是水平斬,「這些攻擊中沒有任何實用的下斬,即是其中有些軌跡在技術上低於水平線。…使用這些斬擊沒啥問題,我老是在用。這就只是水平斬而已。」(”none of those strikes are functionally Unterhauen, even if some are technically below the horizontal…There is nothing wrong with that blow, btw. I use it all the time. It’s just a Mittelhau.”)。

要說這個「神奇下斬」和一般水平斬有什麼不同,頂多只能說是斬切軌跡不太好,「略為貧弱的橫斬」(英文原文:”Slightly anemic mittelhau.”)而已,有句評論格外好笑:「只要比中心點低一奈米,這就是個下斬。」(” If it is 1nm below a centrepoint, it is an unterhau”)

Meyer書中,晚期德式武術斬切方向的斬切圖,除了術語上將oberhau改成專指垂直上斬,斜向上斬一律稱為Zornhau等術語變化外,軌跡沒什麼不同。

如果照這個清奇思路,當你用水平線往上1度角斬擊,那就是個上斬,水平線往下1度角斬擊就是個下斬,接著由於人類生理上無法砍出完美水平線,於是水平斬不存在。很顯然這不是人類的思考邏輯,也不是歷史上各種武術系統認知八向斬擊的方式,上斬、下斬和水平斬各有其合理的角度範圍與目標。

其實像翼斬這招就可以很好的說明,為何砍歪的高位水平斬不可能是一個下斬,因為下斬的目的是要透過高低空門的攻擊變化混亂對手。而你使用「神奇下斬」的時候,你只會在兩側上方空門換側攻擊,並不會威脅到對手下方空門。

英式軍刀中安傑洛系統的的斬切圖,除了省略垂直下斬外與其他系統並無不同,圖為Winn和Wolley出版的《闊劍與歐式單棍》中的重繪版。

「神奇下斬」可能是由於示範者不想面對下斬的必然風險,於是想要鑽定義漏洞:我做一個開始先掉下去一點點,然後立刻拉上去做高位水平斬,然後宣稱這是下斬,接著自信於他發明的「神奇下斬」不會被Überlaufen(上方疾馳)這類技巧反制。

這個「神奇下斬」當然不會被Überlaufen(上方疾馳)反制,因為它不是下斬。上方疾馳打一開始就沒有反制高位水平斬的功能,即使是軌跡下飄的高位水平斬也一樣。

從歷史武術復原的學術邏輯來說,如果所有文獻都一致指出下斬會被Überlaufen反制,而你卻整天在證明你發明的下斬不會被Überlaufen反制,那很顯然你並沒有做出文獻描述的動作。

這類似於養了一隻熊,然後幫它取名叫「老鼠」,驕傲的告訴大家你證明了,老鼠並不怕貓。這種投機取巧的思維其實沒什麼意義,因為這世上本來就沒有無敵的劍招。用這種幾近作弊的想法是沒有辦法好好練劍的,正常的搞懂每個技巧的優缺點才是正道。

正確的練武態度

如果是基於對下斬的正確理解,然後「選擇」不使用,這是合理也已知的古代武術系統做法,屬於不同系統的風格差異和決斷。但是不想面對下斬的先天限制,又想宣稱自己會下斬,於是把軌跡下飄的水平斬改名成下斬,這就不是歷史歐洲武術(HEMA)的研究方式了。

如果不敢使用下段斬,其實最簡單的方式不要用,不過你在練德式長劍可能會比較辛苦點,因為從文獻來看德式長劍算比較多用下斬的系統。

1830年代Michał Starzewski的波蘭軍刀斬切圖,同樣有把水平斬分成高位、中位和低位,它們都不是下斬。

團長想到自己多年前,曾經與一位宗教背景的武術圈人士對劍過,每次只要使用翼斬一類的上下連擊,成功打中他的大腿,宗教人士都會一臉臭臉。後來在2021年的時候,這位宗教人士在他主辦的比賽籌備群組中,便強力主張「下斬打到大腿不會立即死亡,我認為這次比賽規則應該改成打到大腿是無效攻擊,懲罰這個錯誤行為」。

團長不記得最後那個比賽有沒有真的改規則打大腿無效了,但且不說這個「打到大腿不會立即死亡所以無效」的思路有多玄學,團長是覺得,不過就是被打到幾次大腿就嚷著要改規則,何必呢?我也不是每次都打成功啊。

總之,團長很鼓勵大家多方接觸各種資訊學習,好好練劍,不過還是盡量參考名聲良好的資訊來源較佳。