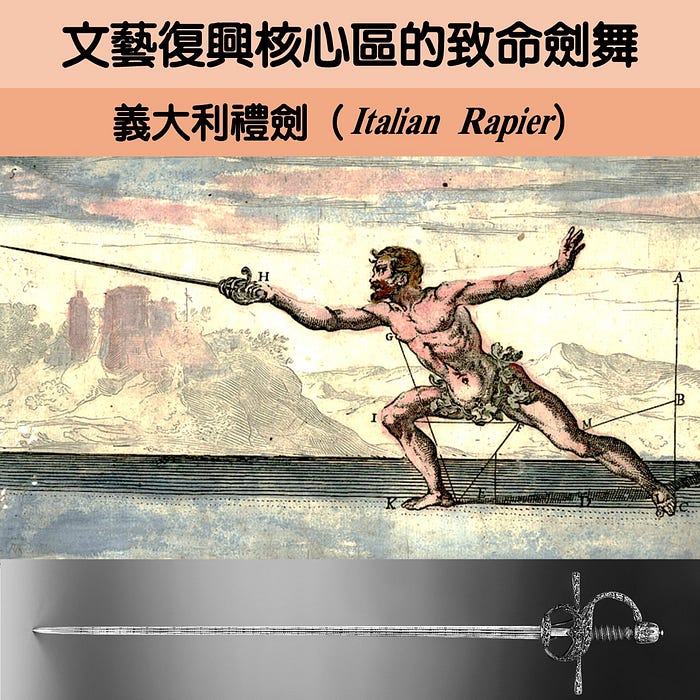

禮劍(Rapier)是人們印象中經典的歐洲兵器類型,這從它過去常見的翻譯「西洋劍」中便可以看出,這種流行在16世紀中到17世紀中的細長兵刃被許多人認為是最具代表性的歐洲兵器。這種兵器誕生於歐洲輝煌的文藝復興時代,而在文藝復興的中心地帶義大利,那個決鬥盛行的歲月裡,義大利禮劍也是身分與時尚的象徵,各地的貴族和仕紳會在劍身、護手上極盡巧思,展現其個人品味與美學。

儘管有著如此華麗的裝飾,禮劍的本質仍然是致命的兵刃。在美麗的外觀掩飾下,是基於頂尖工藝、音律與幾何設計出來的危險武器。

義大利有著繁榮的城市生活、蓬勃的決鬥文化,以及混亂的街頭,這都使得義大利有著龐大的武術需求,誕生了多樣化的武術風貌與流派,也成為了藝文作品創作的源泉。

波隆納、佛羅倫斯、那不勒斯、威尼斯、米蘭,這些大家在書上都讀過的著名城市,都有誕生過許多武術大師與劍術系統。義大利文的武術文獻也相當的龐大,使得要全面的了解義大利武術是一件相當困難的事情。我們在這邊也只能簡單的提及一些概要的資訊。

【義大利禮劍的流行開端】

文藝復興的義大利武術書中,最常提到的兩類劍,分別是今天所謂的護身劍(Sidesword,註1)和禮劍(Rapier)。前者的斬刺功能更為平均,而後者則更為細長且刺重於斬。

文藝復興時期先是由中世紀十字護手的武裝劍(Arming Sword)演化出了護身劍,接著護身劍持續加長和複雜化護手,便誕生了經典禮劍。

這兩類劍其實是同一個劍術傳統的延續和演化過程,在古董真劍與當時的實際使用情況中,並沒有那麼嚴格二分,尤其在一個人人都講求武器要個性化,彰顯自身特色的時代,劍的性能往往都是針對個人需求客製。

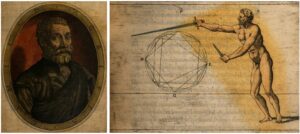

但在義大利武術系統上確實有這個流行趨勢存在,以卡米洛.阿格拉帕(Camillo Agrippa)1553年的《武器科學與哲學對話論》(Trattato di Scientia d’Arme, con vn Dialogo di Filosofia)作為分界,在此之前的義大利武術書更多探討斬刺功能平均的護身劍,而後則更多的討論禮劍。

許多義大利禮劍的特色也從阿格拉帕開始,例如在義大利禮劍系統中,普遍使用四大架式(第一/ prima、第二/ seconda、第三/ terza、第四/ quarta)來進行解說和教學,一般便認為這是他開創的架式分類。

【我叫阿格拉帕 一個興趣使然的劍客】

有趣的是,雖然阿格拉帕是個知名劍客,但他並不是一個全職的劍術師範,阿格拉帕的本行是建築師和工程師,據他自述,他也認識米開郎基羅本人。(米開朗基羅工作時經常情緒失控,而且喜歡耍大牌,所以認識他其實不是什麼好事。)

阿格拉帕在著作中大量引入了自己熟悉的幾何學知識,引領了幾何學式的武術研究風潮,同時他也是我們目前知道最早以數字編號方式來教學劍術架式的人,在此之前武術著作更多是以形象化的方式來命名架式,例如公牛式、鐵門式、淑女式、野豬牙式等。

儘管19世紀和現代擊劍的八分位系統在編號上不同於阿格拉帕的系統,但這種數字化的概念也是由他開始。

這讓團長想起大都會博物館兵器與武器部的初代負責人:博物學家巴什福德.迪安博士(Dr. Bashford Dean),因為其本行是生物學家,在研究上引入了演化樹的概念,於是大家在找歐洲武器的資料時,經常會看到樹狀的解說圖,這都是他們各自把自己專精領域的概念引入的體現。

無論是在幾何學和數字命名系統上,阿格拉帕都對後來歐洲武術的發展有里程碑式的影響,這些特徵在後來不同區域的義大利武術系統中都很常見。他對刺擊的看重,也經常被視為義大利武術研究的核心兵器,從護身劍往禮劍過渡的象徵,儘管他本人的著作探討的劍會被視為護身劍。

在此之後,義大利迅速誕生了一代代專攻禮劍的武術大師,文森提歐.薩維奧洛(Vincentio Saviolo)、薩爾瓦多.法布里斯(Salvator Fabris)、尼可萊托.吉甘蒂(Nicoletto Giganti)、里道夫.卡波.費羅(Ridolfo Capo Ferro)、弗朗切斯科.阿費里(Francesco Alfieri)等,這個名單後面還有非常長列表,代表了義大利武術的光榮歷史。這些武術大師都留下了內容龐大、複雜的武術書,在歷史歐洲武術(HEMA)圈中,耳熟能詳,各自有其練習者。

與他捐贈給大都會博物館的鎧甲收藏。各種使用樹狀圖說明歐洲兵器或盔甲的圖表,源頭概念都是這位先生。-300x122.jpg)

【禮劍在義大利文怎麼講?】

我們知道,「禮劍」的英文是Rapier,其字源被認為來自西班牙文的Espada Ropera,原意是「禮服配劍」,這個稱呼直到今日西班牙人也還在使用。而在義大利文中,這類兵器也有另一種稱呼,它們被稱作「spada da lato a striscia」,字面意思為「隨身攜帶的細長刀劍」,或者可以簡稱為護身細劍。

其實細心的朋友也可以發現,這邊的spada da lato也就是護身劍(Sidsword)的義大利原文,所以spada da lato a striscia也可以理解為「更為細長的護身劍」,這也反映了這些兵器其實是同一個劍術傳統的延續。

有趣的是,在一些早期繁體中文翻譯中,例如第三波翻譯的龍與地下城三版規則書,以及早期的D&D電子遊戲或奇幻小說等,Rapier也多翻譯成「細劍」,剛好跟義大利文能對應到,儘管當時的翻譯者應該不知道這種劍的義大利名字。

當然,歷史上其實很多人是懶得一開口就講這一長串的,當時的義大利人更多是直接用spada(刀劍)稱呼一切他們看到的劍。

Press enter or click to view image in full size

【義大利禮劍和西班牙禮劍風格的簡單比較】

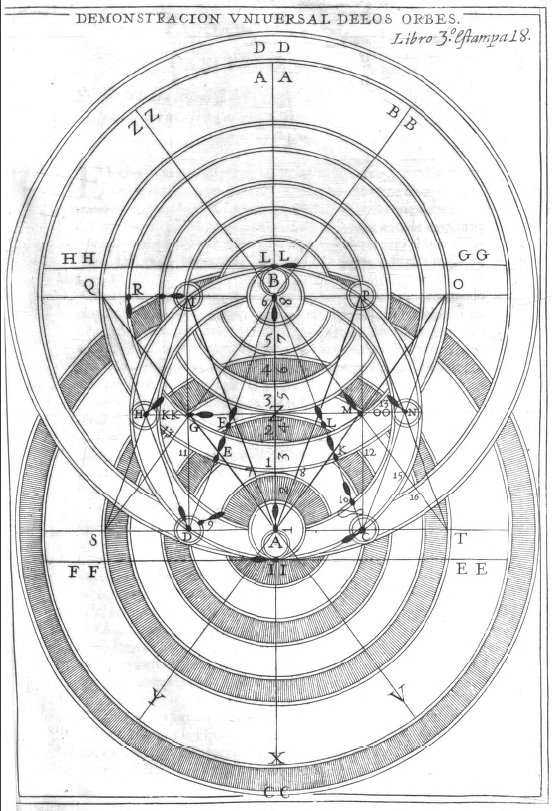

相較於西班牙禮劍使用的真實技藝(Verdadera Destreza)系統,義大利禮更多強調直線上的攻防,但也有各種左右移動的技法。義大利禮劍在攻擊上更加明顯的偏好刺擊,而西班牙禮劍偏好更平衡的斬刺使用。義大利禮劍有更多的篇幅討論副手武器的使用,而西班牙文獻則比較少提及。(註2)

同時,義大利劍術有更多的基於音律節拍的探討,而西班牙劍術而更多在討論幾何空間的變化。。西班牙劍術在攻防中會經常性進入站立式,而義大利劍術則較少這麼做,有更多低姿且大幅伸展肢體的動作。

以上的差異多是理論層面的比例問題,不是全有全無,例如西班牙劍術也有節拍,但是對此的探討比較簡單;義大利劍術也講幾何,但沒有像西班牙發展得那樣複雜。

我們也可找到不少混合型的武術書,同時包含兩種風格的內容,也可以證明兩者存在持續的互動與交流。這些差異更多的是反映了這兩個南歐區域在劍術發展上,因為各自承載的文化傳統與歷史累積,導致的發展走向不同。

作者/Author:王人俊/Ralph Wang

備註:

註1:護身劍(Sidesword)是近10年借用義大利文spada da lato(意思為「隨身攜帶的任何劍」)創造的新造字(Neologism),在團長約20年前剛開始接觸歐洲兵器時,文獻上普遍對此類兵器的稱呼為早期禮劍(Early Rapier)或文藝復興斬刺劍(Renaissance Cut & Thrust Sword),或更單純的「文藝復興劍」,如果你在以前的文獻看到上述詞彙,他們其實是在描述同樣特色的兵器。

現代歐洲劍術用語上的護身劍和禮劍的分類法是作為兩種「典範」來幫助人們建立基礎概念,並不是說古董真品可以一刀切分成兩種兵器。

目前護身劍作為典範兵器的術語,還沒到成為HEMA界使用共識的程度,因此上述各種稱呼在很多不同來源的現代資料上仍會同時出現。

註2:這裡其實有一個有趣的現象,從史料以及文物中我們可以了解,西班牙人也很愛用禮劍配匕首的作戰方式,但是西班牙的武術書中卻很少提及這類技巧;就像其實護身劍從來沒被禮劍淘汰,但後期的義大利武術書壓倒性的多在討論禮劍,事實上在16世紀晚期的義大利,你會同時看到配戴武裝劍、護身劍和禮劍的人在街上走動。

武術書可能反映的是特定階級或族群特別關注的部分訊息(尤其是古代的書很貴),我們如果只看武術書的資料比例,有時候會對當時的社會風貌產生誤解,這是研究上要注意的細節。