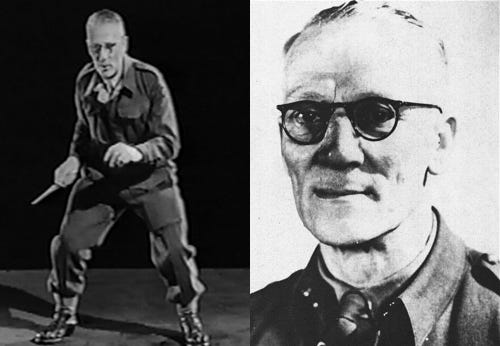

在二次大戰期間,美軍和英軍各自有留下來一些戰鬥刀(Fighting knife)系統,其中美國最著名的是海軍陸戰隊教官A.J.貝德爾( A.J. Biddle)的系統,其內容保留在《戰或亡(Do or Die)》以及一些美國海陸拍攝的教學影像中。

而英國方面最著名的便是英國突擊隊教官威廉.費爾貝恩(William Ewart Fairbairn)的系統,其系統主要搭配他開發的F-S戰鬥刀以及smatchet 砍刀使用,並保存在《完全戰鬥(All-in Fighting)》以及其本人拍攝的教學影像中。(註1)

二戰後兩系戰鬥刀的繼承

這兩個系統在美國各有其後續發展,貝德爾系統的代表人物是他的學生,海陸教官約翰.史提爾斯(John Styers),他在韓戰期間(1952)留下了一本《冷鋼》(Cold Steel,註2),記錄這時期USMC的刺刀術、戰鬥刀與徒手格鬥等技巧,可以做為研究此時期海陸訓練的參考資料。

費爾貝恩的戰鬥刀系統主要在特種部隊與敵後作戰部門傳授,例如在美國主要是戰略情報局(Office of Strategic Services)的成員練習,雷克斯.阿普爾蓋特(Rex Applegate)上校是其中的代表人物。阿普爾蓋特對費爾貝恩的系統極為推崇,除了此後長年推廣費爾貝恩的戰鬥刀系統外,更開發出了以F-S戰鬥刀為原型的A-F戰鬥刀(Applegate-Fairbairn Fighting Knife)系列,同樣雙刃設計,但刀身加寬以增加切割能力。(註3)

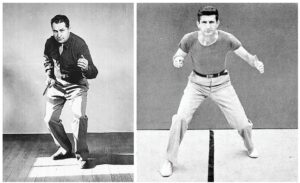

貝德爾系統依其自述,根基於法式闊劍以及美國傳統的布伊刀(Bowie Knife)戰鬥,因此常被稱作「擊劍式」或「古典式」戰鬥刀系統,而費爾貝恩的系統發展於其上海警察工作期間,後於突擊隊中傳授,故常被稱為「不列顛-上海式」或「突擊隊式」戰鬥刀系統。

由於軍隊的訓練會大量培養具備戰鬥技能的士兵,他也是最快速讓武術系統傳播的方式之一,因此這兩個系統也自然一度成為全美國最普遍的戰鬥刀系統。

根據一些70年代的美國戰鬥刀專書資料(例如:The Complete Book of Knife Fighting,作者:William L. Cassidy),到1970年代為止,美國最容易學到的戰鬥刀系統便是這兩大類,其他我們熟知的一些以短刀格鬥聞名的武術系統,例如菲律賓武術、印尼武術等,至少在當時的美國還沒那麼流行。那時候美國人要學菲律賓武術,可能要你家隔壁剛好有個練武的菲律賓移民,而有學過軍用戰鬥刀的退伍大兵到處都有。

隨著時間的推移,費爾貝恩式的戰鬥刀系統影響力似乎逐漸占了上風,這其中包括多個原因,例如這派在美國的主要推手Applegate一直到1993年都還在活躍中,持續出版相關作品以及發展衍伸刀械,而貝德爾系統缺乏後繼者。

另一方面,貝德爾的系統有其先天不利之處:其系統原本搭配的是刃長40公分的M1905 刺刀,而不是後來近代軍隊流行的,刃長普遍在20公分以下的戰鬥刀,書中有些攻防手法只有在持用夠長的戰鬥刀時才能使用。儘管在約翰.史提爾斯的時期,此系統針對刃長20公分以下的當代戰鬥刀作出了很多調整。

不過在大約1970年代,這兩個系統在美國相關領域的人眼中,影響力似乎還在伯仲之間。

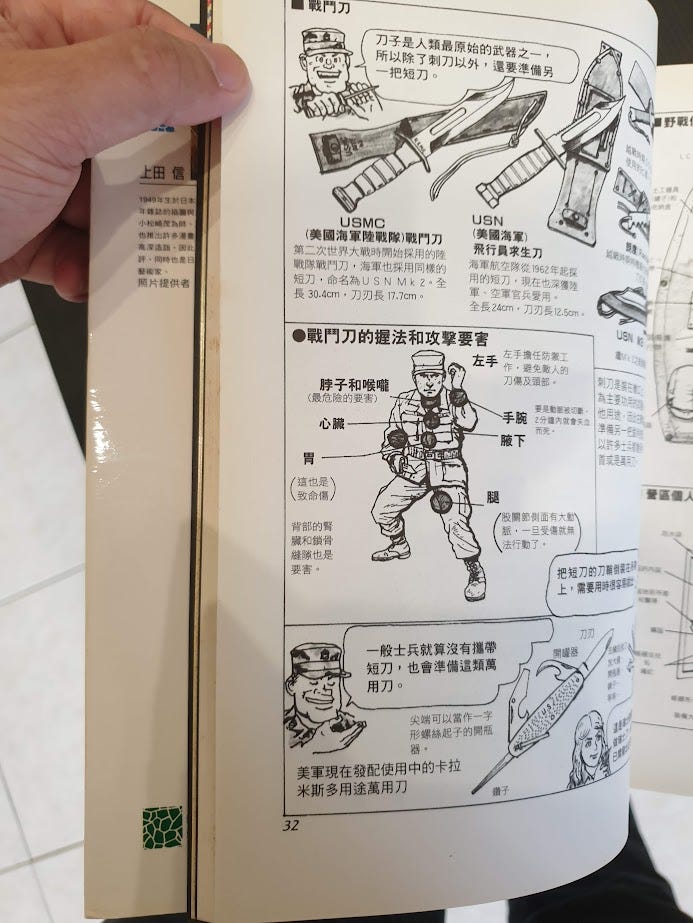

順道一提,日本軍事漫畫家上田信著名漫畫版美國陸軍戰鬥教範《戰鬥聖經》系列第一冊中的P.29和P.32處,有戰鬥刀的相關內容,不知道大家是否跟團長當年有一樣的疑惑:這兩頁的內容似乎並不一致,P.29是刀伸出在左手前,P.32是刀在藏左手後,同時P.29的文字還說「刺刀格鬥的基本戰法跟鬥劍一樣」,但P.32的姿勢很明確不是擊劍動作。

其實讀到這邊便可以知道原因了: P.29和P.32的內容便分別源自古典系統和突擊隊系統的內容,而這兩者在一些動作上是反過來的。在研究上世紀中葉的戰鬥刀系同時無意間解決了自己小時候的疑惑,這也是做研究的樂趣之一了。

作者/Author:王人俊/Ralph Wang

備註:

1.F-S戰鬥刀全名「費爾貝恩-賽克斯戰鬥刀」(Fairbairn-Sykes Fighting Knife),這種雙刃戰鬥刀是一種匕首(Dagger),在英文的定義中,匕首是小刀的一種。

有幾個關於此戰鬥刀的迷思要特別說明:第一,雖然此戰鬥刀設計是刺擊為主,但並不意味者它不能進行切割,在費爾貝恩的書與教學影片中都大量使用它切割攻擊動脈;第二,一些說法宣稱此刀是「前所未見的原創設計」,但其實類似的刀刃設計在中世紀義大利便存在,那便是尖筆匕首(Stiletto),可以說費爾貝恩又復興了這種形式的戰鬥刀。

註2

冷鋼是英語圈相當常見的冷兵器書籍或產品線會使用的名稱,因此在提到此名時須注意討論的是那一本。

註3

除了A-F戰鬥刀外,F-S戰鬥刀還有非常多衍生型號,例如OSS Stiletto、V-42 stiletto、Gerber Mark II等等。