在1455年五月,勃艮第的自治市瓦隆先(Valenciennes),兩個穿著套頭緊身皮衣的男子站到了圍欄中,他們渾身塗滿了潤滑用的油,拿著奇怪的巨大盾牌和棍棒。在市民與觀禮的貴族面前,即將舉辦一場平民間的決鬥審判。

這場審判是由一位市民雅科廷.普盧維耶(Jacotin Plouvier)發起,指控來自圖爾奈(Tournai)的裁縫馬希奧特.科克爾(Mahiot, or Mahiénot Coquel)謀殺了他的父母之一。

決鬥審判籌備了一年,留下了很多紀錄,讓我們一窺當時平民決鬥審判的細節:

首先,雙方都必須身穿皮製的套頭緊身衣,並且雙方還被全身除毛(包括頭髮),並且將指甲剪掉,這是為了避免雙方撕扯毛髮進行擒拿,或是用指甲抓對方。

在這次決鬥中,為了防止扭打,雙方更在全身塗滿油。到了決鬥審判當天,站上場的是兩個包得像保險套,全身塗滿潤滑液的無毛男子。為了讓兩個塗滿潤滑油的緊身衣男子可以拿住武器,兩個人的手上塗滿了灰燼來增加握力。

雙方的木棍和盾牌都是公費提供,而盾牌上的神聖符號或是符咒可以自由選擇和設計,但是請自費塗裝。是的,現代遊戲流行的自選skin是從中世紀就有的傳統。

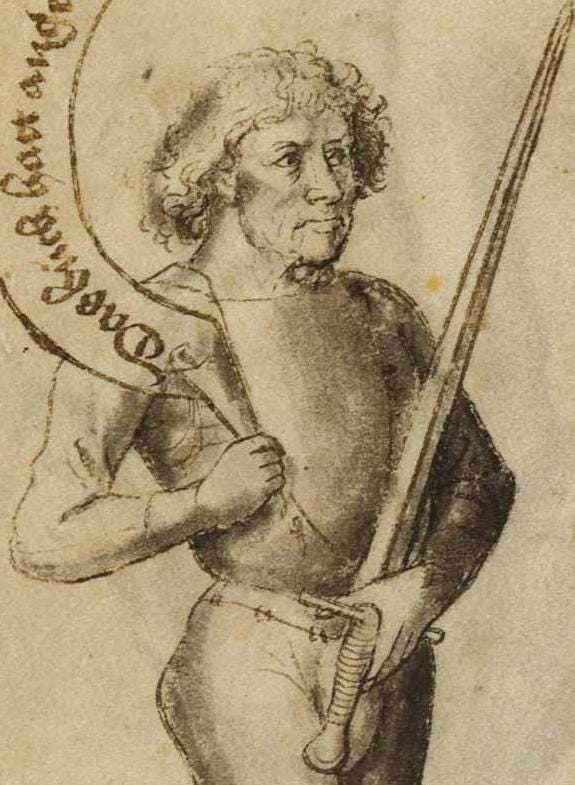

在15世紀的武術書(Fechtbuch)插圖中,大多數的人會在盾牌塗上紅色十字,這是戰士的守護聖人聖喬治的象徵。

這種決鬥審判的形式非常不同於正常戰爭或防身時的戰鬥,兩位決鬥者都有六周的特訓期,可以找來鑽研決鬥審判的武術大師特訓這種奇葩的打法。

被告科克爾找來了經驗豐富的兵器大師(masters at arms)「漢斯」,一些學者懷疑這就是記錄了大量決鬥審判技巧的漢斯.塔爾霍夫(Hans Talhoffer),原告雅科廷則找來了經驗較少的讓.德布爾日(Jean de Bourges)特訓。

中世紀盛期和晚期主流的平民決鬥審判發展成這樣的形式,主要是因為人們熱愛決鬥審判,難以廢止,但是整天打死人也不是個辦法,因此發展成這種「很不方便互毆」的型態,就算你原本是個出劍凌厲的高手,穿成這樣也是頓失三成功力。

除此之外,法庭還安排了「冷靜期」,讓雙方親友和三姑六婆好生勸阻一番;甚至在一些地方還有稱為「國王的敲擊」的規定,讓雙方正式開打前,先拿棍子往對方的盾牌猛敲三次,見證人再上前詢問雙方,這就是棍子猛擊的力道,體驗完了,你還是堅持要打嗎?大多數決鬥審判會在這之後叫停,即使真的打起來,通常也會是有限度的暴力:不就是為了土地或些錢嘛!打到一方投降就好,犯得著把三叔公往死裡打嗎?

不過以上這些保險措施,在這次決鬥審判中都未能發揮作用。可能是由於本案是罪證不足的殺人案指控,而不是土地或財務糾紛,因此參加者有更多的仇恨情緒,殺紅了眼。

一場結局悲慘的決鬥審判

棍棒揮出了血腥的敲擊,雙方拿起決鬥場的沙子扔進對方的眼睛,被告最後被打斷四肢後壓在地上,挖出了雙眼。

在痛苦中,失明的被告向場邊觀禮的勃艮第公爵呼喊求救,然而依照市鎮的自治憲章,即使是尊貴的公爵也只能列席,不得干涉,因此他也只能看著事情發生而無能為力。

最後,被告只能向神父懺悔,並被場邊等候的劊子手處刑。至於馬希奧特.科克爾到底是不是謀殺案的真兇,那只有上帝能回答了。

這場失控的決鬥審判讓到場觀禮的勃艮第公爵感到十分羞愧。因此他向市民們許諾,他會舉辦一場比武大會,讓市民看看「什麼才是真正的騎士精神」。

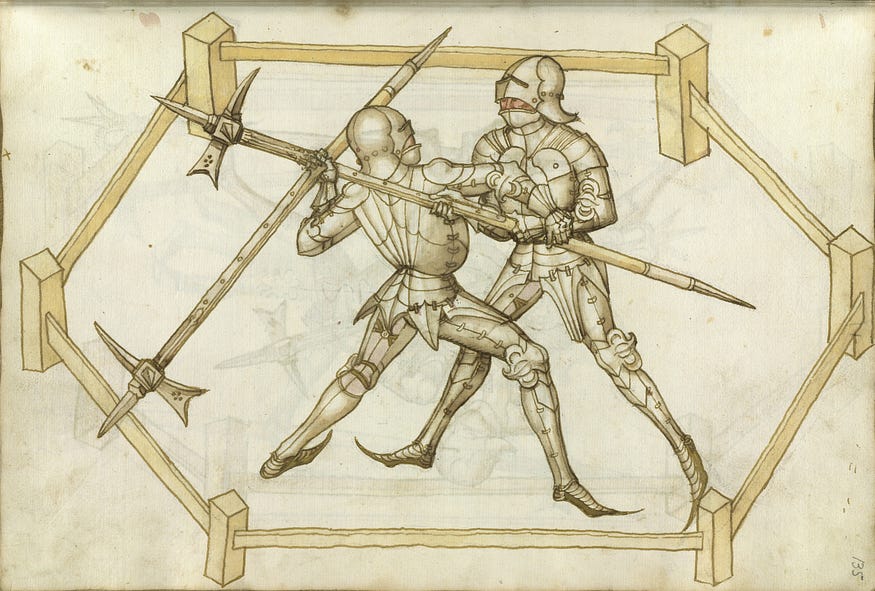

隔年,兩位騎士真的被公爵找來進行一場一對一的「武裝奮戰」(emprise d’armes),雙方穿著全套板甲步戰,並被規定只能對彼此投擲騎槍,同時「只能拿斧頭劈砍對方25次(註)」,或許在公爵認知中,拿斧頭劈砍26次就不符合騎士精神了,次數很重要。

不知道市民是怎麼看待這場騎士比武,但是兩名騎士大概都覺得滿莫名其妙的吧?兩個鄉民打死人,為什麼我們要來表演全甲互毆呢?

作者/Author:王人俊/Ralph Wang

備註:

以15世紀的背景來說,這邊的斧頭可能是指長柄斧(Poleaxe),騎士甲冑步戰的主要武器之一。